„Der Luxman PD-191A macht jede Plattenseite zum packenden Audio-Event. Dabei hilft ihm ein Riemenantrieb mit Direktantriebs-Genen. Technisch wie klanglich scheinen hier die Stärken beider Bauformen zusammenzufallen.

Logisch: Auch ich habe mal von einem Luxman-Plattenspieler geträumt. Als Teenager, irgendwann Ende der 1970er Jahre, bekam ich vom damaligen Vertrieb sogar die entsprechenden Broschüren nach Hause geschickt, nach vorheriger Anforderung per Postkarte. Mehr als duftendes, bedrucktes Papier hinterließ Luxman aber nicht in meinem Zimmer. Umso erfreulicher, dass der PD-191A rein formal-optisch ganz klar an die Vorbilder der goldenen Analog-Ära anknüpft. Er wäre auch in meinem tausendfach studierten Seventies-Prospekt nicht aus dem stilistischen Rahmen gefallen, wenngleich viele technische Zutaten damals noch gar nicht erfunden waren. Hochleistungs-Brushless-Motoren, PID-Steuerungen, MEMS-Oszillatoren, die komplette elektromechanische Mikrosysteme auf einem einzigen Siliziumwafer enthalten – oder ganz banal: blaue LEDs.

Dinge, die einen Luxman PD-191A von heute ausmachen

Und die ihn noch besser und zuverlässiger machen als seine ehrwürdigen Vorfahren. Das meiste davon liegt verborgen zwischen dämpfenden Gummiblöcken und dicken Aluplatten im Bauch der 25-Kilo-Maschine. Was man sieht: Besagte LED. Vor allem aber edle Metalloberflächen, stabile Feinmechanik und ein maximal unspektakuläres Design, dessen Eleganz die meisten Mitbewerber daneben wie Baumaschinen aussehen lässt. Die Design-Kontinuität entsteht ganz ohne cheesy Retroelemente. Die Spieler waren einfach schon damals genauso zeitlos wie heute. Aluminium in seinen schönsten Erscheinungsformen – Diamantfinish am Teller, feiner Bürstenstrich auf dem Oberdeck – dominiert das 49 Zentimeter breite Laufwerk. Vorne rechts prangt die Modellbezeichnung und ein eingraviertes Luxman-„L“.

Weiter links folgen die Bedienelemente: Massive Metall-Trimmer für die drei Geschwindigkeiten, dann mittig vor dem Teller ein Schauglas, das dem Luxman-Eigner bestätigt, was er mit geschultem Gehör ohnehin bereits vermutete: Dass die Drehzahl nämlich punktgenau stimmt. Auf deren digitale Anzeige verzichtet Luxman. Im Fensterchen erscheint ganz klassisch, per Lampe, Spiegel und Prisma, ein Stroboskop-Balkenmuster, das der Teller an seiner Unterseite trägt. Die LED-Beleuchtung passt ihre Frequenz an die jeweils gewählte Solldrehzahl an. So braucht man nur einen Balkenabstand, und es entsteht bei 33, 45 und 78 Umdrehungen stets der gleiche, breite Zebrastreifen.

Einmal überprüft und gegebenenfalls eingestellt, gibt es an der Geschwindigkeit kaum noch Handlungsbedarf. Schließlich existieren die drei Drehknöfe nicht – wie das früher vielleicht der Fall war – um Phänomene wie Bauteilalterung und Temperaturdrift zu kompensieren. Derartige Einflussgrößen schaltet der PD-191 mit einer digitalen PID-Motorregelung ganz zeitgemäß und humorlos aus. So wie das zum Beispiel auch moderne Direktantriebe tun.

Die Parallelen reichen noch weiter. Denn auf dem Luxman-Laufwerk sorgt kein billiger Allerwelts-DC-Zwirbler für Antriebskraft und mechanische Aufregung. Auch keine Oldschool-Synchronmaschine, wie sie bei zahllosen gehobenen Drehern von Acoustic Signature über Linn bis Rega zum Einsatz kommt. Sondern ein vornehm verarbeiteter Brushless-Motor, dessen Dimensionierung und Solidität potenziell enormes Drehmoment erwarten lassen. In anderer Bauform finden wir dieses Prinzip auch in direkt angetriebenen Plattenspielern. Der Luxman-Motor ist dagegen eher kompakt und schnell drehend, und er steht über einen Riemen in Verbindung zum Teller. Und zwar über einen auffallend breiten, straffen Riemen aus alterungsbeständigem EPDM, der den äußeren Tellerumfang antreibt.

Das kurze Übersetzungsverhältnis und die vergleichsweise geringe Elastizität des Riemens verringern seine Entkopplungswirkung. Sowas baut man nicht, wenn das einzige Ziel ist, in konventionellen Rumpel- und Gleichlaufmessungen neue Rekorde aufzustellen. Auch nicht, wenn man ein rustikales Rüttelaggregat zur Räson bringen muss. Hier will jemand neben ruhigem Lauf auch maximal straffen Durchzug realisieren. Die japanischen Ingenieure stellen also sicher, dass ihr Motor schon für sich genommen lautlos und geschmeidig rotiert. Und schalten dann die Riemenübertragung nach, zwecks Übersetzung und finaler Glättung womöglich verbleibender Störungen. Der schwere Teller bleibt aber ungewöhnlich direkt – für einen Riemenantrieb – an den Motor angekoppelt. Der zudem seinerseits direkt am Oberdeck angebolzt und nicht weich aufgehängt ist. Womit auch Relativbewegungen zwischen Motor und Teller ausgeschaltet wären, die im Verdacht stehen, beispielsweise Subchassis-Drehern eine leichte Fahrigkeit zu verleihen.

In der Praxis verhält sich der PD-191 dann auch fast wie ein Direkttriebler – jedenfalls wenn er einmal in Schwung ist. Wobei das „fast“ hier eine Annäherung von oben, nicht von unten bedeutet. Die Startphase ist – wohl zur Schonung des Riemens – elektronisch verzögert. Aus Solldrehzahl heraus zieht der Spieler dann aber geradezu eisern durch. Eine dezent angedrückte Kohlefaserbürste setzt nicht mal den Strobo-Zebrastreifen in Bewegung. Ebenso wenig neigt der Antrieb nach dem Wegfall einer Störung zur Überkompensation. Erst bei nachdrücklichem Abbremsen bricht die Drehzahl etwas ein, erholt sich aber blitzschnell und punktgenau. Mit diesem wuchtig-kontrollierten Durchzug stellt Luxman selbst die direkt angetrieben Technics-Spieler der 1200er-Serie in den Schatten. Und ganz nebenbei auch meinen Garrard 301, dessen Reibrad allerdings gute 60 Jahre auf den Gummiflanken hat und folglich aus Gründen nicht mehr ganz so grimmigen Grip generiert.

Indem er brachiale Kraft mit feinsinniger Kontrolle kombiniert, distanziert sich der Luxman-Antrieb elegant auch von den Bremseffekten, die die Nadelreibung in dynamisch modulierten Rillen beisteuert. Der Einfluss dieser Störkomponente ist umstritten, und es gibt meines Wissens keine etablierte Methode, ihn zu messen.

Obwohl ich da ein paar Ideen hätte. Was man auf jeden Fall kann: hören, wenn extrem tighte Antriebe sich besonders lässig darüber hinwegsetzen. Das gibt dem Klang eine Festigkeit, Geradlinigkeit und Dichte, die gar nicht mal jeder auf Anhieb mag, weil ein gewisser Schunkeleffekt wohl auch Teil des gelernten Analog-Klangideals ist. Der exquisite Club der Nichtschunkler ist nicht groß. Dazu gehört der Technics SL-1000R, dessen Testmuster ich vor ein paar Jahren wirklich gerne behalten hätte – obwohl er mir bei manchen Platten schon recht preußisch erschien. Oder vielleicht sogar gerade deshalb? Schließlich kann man einem Spieler ja nicht vorwerfen, dass er seinen Job zu gut macht. Was dem Luxman gegenüber dem deutlich teureren (21.000 Euro) Technics fehlt, erleichtert es manchen Hörern sogar, ihn in ihr Herz zu schließen: Der Lux ist nicht ganz so neutral, hinterlässt eine winzige Spur mehr Eigencharakter in der Musik. Und er lässt die Musik einen Hauch anmutiger unter der Nadel vorbeigleiten.

Der Tonarm

Auch die größten Regas (Naia, P10) und – logisch – perfekt eingestellte und gepflegte Reibrad-Garrards hinterlassen diesen Eindruck unbedingter Stabilität. Womit auch klar ist, dass weder Antriebs-Grundprinzip noch eingesetzte Materialmenge und -masse direkt zum Ziel führen. Zumal wir an dieser Stelle noch gar nicht über den Tonarm gesprochen haben, der das Potenzial des Laufwerks auf seine ganz eigene Weise mitprägt. Auf dem Luxman stammt er von Luxman, er wird wie das komplette Laufwerk in Japan gefertigt, heißt LTA-710 und ist demnächst für einen noch zu veröffentlichenden Preis – vielleicht 3000 Euro? – auch separat verfügbar.

Der Arm ist erwartungsgemäß von absolut klassischem Zuschnitt und beruht auf einer Kooperation zwischen Luxman und den Landsleuten von SAEC. Deren charakteristisches Schneidenlager erlaubt dann auch dem LTA-710 präzise definierte, reibungsfreie Beweglichkeit in der Vertikalen, während der horizontale Schwenk in Präzisionskugellagern erfolgt. Das polierte Alu-Armrohr ist S-förmig geschwungen und endet in einem Headshell-Bajonett nach SME- bzw. EIAJ-Standard. Seine moderate Überlänge von zehn Zoll – statt der sonst üblichen neun – fällt erstmal kaum auf, macht das Auflegen aber merklich angenehmer und reduziert den Spurfehlwinkel beträchtlich.

Anders als Technics legt Luxman ein Headshell bei. Es ist aus Alu gefräst und mit den edelsten Anschlussdrähtchen bestückt, die Kabelriese Mitsubishi aus Kupfer erschmelzen kann. Ich würde beim Kauf darauf achten, dass tatsächlich dieses beiliegt und nicht das starre, dafür noch etwas leichtere Modell vom PD-151. An Orten, wo beide Spieler parallel aufgebaut sind, besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr. Auch Fremd-Shells sollten eine ordentliche Verdreh- und Fixiermöglichkeit für den Azimuth mitbringen. Denn der Arm arbeitet mit gerade angeordneten Lagern, die im Zusammenspiel mit der Armrohr-Kröpfung dafür sorgen, dass der Azimuth mit dem VTA variiert. Sprich: Schraube ich den Arm hinten etwas runter, weil ein bestimmtes System das vorzieht, kippt das System nicht nur wie geplant einen Tick nach hinten, sondern zugleich auch etwas nach links. Das müsste man dann kompensieren. Im Test verwendete ich hauptsächlich das bewährte Ortofon-Headshell LH-4000, das die effektive Masse des Tonarms um ein paar Gramm erhöht: Mit Originalkopf gibt Luxman mittelschwere zwölf Gramm an, mit dem LH-4000 landet man etwas höher, was hochwertigen MCs meist entgegenkommt.

Der Tonarm prägt den Klang des PD-191A entscheidend mit. Beziehungsweise: das weitgehende Fehlen eines wie auch immer gearteten Eigenklangs. Dazu tragen mehrere Faktoren bei. Zum einen vermindert die Extralänge des Zehnzöllers generell das Verzerrungsniveau, weil im Schnitt einfach der Spurfehlwinkel geringer ist. Das ist eine direkte Folge der Geometrie und mathematisch vorhersagbar. Mit realen Platten, die weder perfekt flach noch perfekt zentrisch laufen, bringt der Zehnzoll-Arm aber weitere Vorteile, mit denen man so vielleicht gar nicht rechnet. Zum Beispiel – Überraschung! – besseren Gleichlauf, weil sich Höhen- und Seitenschlag weniger auf die Bahngeschwindigkeit der Nadel in der Rille auswirken. Und weil SAEC nicht erst seit gestern Tonarme designt, sondern seit über 50 Jahren, ist der LT-710 auch ganz nebenbei, mit ganz konservativen Mitteln und ohne exotische Space-Technologie, zu einem sehr steifen, resonanzarmen Schwenker geworden, der den Tonabnehmer exakt führt, die im Abtastvorgang entstehenden Kräfte aufnimmt, sich aus der reproduzierten Musik aber verflüchtigt wie ein Wölkchen magischen Rauchs. Das traut man dem oldschoolig aussehenden Konstrukt erst gar nicht zu, aber der Hörtest spricht eine klare Sprache: Gäbe es irgendwo ein Problem, würde Milt Jacksons Vibraphon auf Soul Believer es aufspüren. Oder Joni Mitchells Engelsstimme auf Ladies Of The Canyon. Aber da sind nur explosive Dynamik, messerscharfer Fokus und ein Spieler, der so tut, als wäre er gar nicht da.

Der Tonabnehmer LMC-5

Zu guter Letzt hat es sich Luxman nicht nehmen lassen, einen eigenen Tonabnehmer zu entwerfen und in geduldiger Feinarbeit zur Serienreife zu bringen. Letztlich gefertigt wird er bei einem japanischen OEM-Partner. Aber jede Komponente, vom Nadelträger über den Generator bis hin zum halboffenen, aus dem Vollen gefrästen Alugehäuse, hat eine Vorgeschichte mit ungezählten Prototypen und Hörteststunden. Das LMC-5 ist ein klassisches, leises MC-System mit niederohmigen Spulen, die sich bestens mit hochwertigen Übertrager-Eingängen vertragen. Etwa denen der Luxman Phonostufe E-250. Oder mit der tollen Pro-Ject-Kombi aus MC Step-Up-Box DS3B und Tube Box DS3B, der ich in Kürze einen eigenen Test widmen werde. Oder mit dem eleganten Rike Audio Natalija 2, der in meinem Hörraum stets griffbereit steht. Aber auch mit jedem aktiven MC-Preamp entsprechender Güte – im Test kamen etwa der Tom Evans The Groove Anniversary und der Lehmannaudio Decade zum Zuge.

Das LMC-5 ist mit 0,4mV Ausgangsspannung gar nicht mal übertrieben leise und funktioniert mit jedem einigermaßen rauscharmen MC-Preamp. Grandios spielt die Kombination mit dem Pro-Ject-Übertrager, dessen hochwertige Lundahl-Trafos nicht nur für absolute Totenstille sorgen, wenn die Nadel über der Rille schwebt. Sondern auch für herrlich satten, breitbandigen, hochdynamischen Sound, sobald sie diese berührt. Als einziger Tonabnehmer im Luxman-Programm, und als erster nach jahrzehntelanger Pause, betritt das LMC-5 die Testarena sicher nicht mit dem Versprechen besonders scharfer Preiskalkulation.

Umso mehr überraschte mich, dass es in seiner Preisklasse praktisch keine Mitbewerber fürchten muss. Es gibt faire, realistische Gegner wie das Lyra Delos oder das Ortofon Cadenza Blue. Die sind zwar anders, aber unterm Strich nicht besser. Und sie passen erst recht nicht besser in edle, vornehme Klangwelt, die wir von Luxman-Komponenten erwarten und fast immer auch bekommen. Das LMC-5 entpuppt sich im Hörtest auf dem hauseigenen Spieler als extrem kompetenter, verzerrungsarmer MC-Abtaster. Aber auch als betont musikalischer Tonabnehmer, der nicht auf Biegen und Brechen den letzten Detailkrümel vergrößern will. Dass seine Entwickler lange experimentiert haben, um den Ton genau so hinzubekommen, nimmt man ihnen sofort ab.

Ausgegangen sind die Luxmänner von einem komplett nackten Generator mit extrakompakten 4,7-Ohm-Spulen aus Kupfer auf einem kreuzförmigen Eisenkern. Als Nadelträger kommt ein hohles Aluröhrchen zum Einsatz – auch das eine eher konservative Wahl. Luxman argumentiert mit dem weniger spektakulären, in sich stimmigeren Klang gegenüber noch steiferen Optionen wie Bor oder Saphir, aber auch mit einem ganz praktischen Vorteil: Alu ist elastisch genug, um den Abtastdiamanten per Presspassung aufzunehmen. Das sorgt für einen verbindlichen Sitz bereits ohne Klebstoff – der hier nur in homöopathischen Mengen zur Sicherung dient.

Das nackte, quadratische Diamantstäbchen erhält einen Shibata-Schliff, also lange, präzise Kontaktkanten, die selbst in den engen, notorisch schwierigen Stücken am Seitenende akkurat abtasten. Wobei die tatsächliche Sauberkeit eines Systems von mehr Faktoren abhängt: Schmale, tief in die Rille reichende Flanken sind eine notwendige, aber bei weitem nicht hinreichende Voraussetzung für perfekten Klang. Ich habe jedenfalls schon viele Shibata-bestückte Systeme gehört, aber nur ganz, ganz wenige, die so fein, edel und elegant klingen wie das Luxman-MC. Das folglich nicht nur in seiner eigenen, abgeschlossenen Luxman-Welt Bestand hat, sondern auch ganz universell betrachtet als eines der empfehlenswertesten 2000-Euro-MCs gelten darf – und als mein persönlicher, aktueller Favorit.

Hörtest

Der komplette Spieler begeistert mich nicht weniger. Verarbeitung und Finish haben dieses besondere Etwas, eine Mischung aus Perfektion und unaufdringlicher Würde, die bis heute eine ganz spezielle Domäne japanischer High-End-Produkte ist. Der Klang ist von Reinheit und Stabilität geprägt, von einer Weite und Größe, die selbst unter Topspielern nicht alltäglich ist. Dafür braucht es nicht mal eine Riesenanlage: Nach wechselnden Phonostufen schaltete ich im Test einen Burson Conductor Virtuoso V2+ als minimalistische Vorstufe, gefolgt von zwei AVM MA30.3 Mono-Endstufen und meinen Tannoy Legacy Eaton. Letztere erfüllen ihre Monitor-Rolle mitunter schon fast zu pflichtbewusst: Vielen Analogquellen würde etwas weniger Mittelton-Direktheit zu einem angenehmeren, gefühlt großformatigeren Klang verhelfen.

Nicht so beim Luxman PD-191, der augenblicklich eine riesige, dynamisch wie räumlich packend suggestive Klang-Szenerie aufbaut. Allem zugrunde liegt ein auffällig leiser Hintergrund: In den Leerillen am Seitenanfang hört man differenziert die Hinterlassenschaften der jeweiligen Schneidemaschine heraus. Rumpelnde Antriebe, murmelnde Stellmotoren, hin und wieder auch ein 50 Jahre alter Brumm, der sich an irgendeiner Stelle in die Produktion einschlich – das springt alles förmlich ins Ohr. Nach ein paar Minuten hört man auch auf, den Luxman unerlaubter Mitwirkung zu verdächtigen: Das Laufwerk selbst ist totenstill. Wenn sich dann noch im Idealfall ein Übertrager um die MC-Verstärkung kümmert, wird die Dynamik nur noch durch die LP selbst, ihr Mastering und ihre Pressqualität bestimmt.

Wie bereitwillig das LMC-5 dann hoch ausgesteuerten Stimmen oder heftigen Pianoanschlägen folgt, wie präzise es solche energiereichen Schallereignisse fokussiert, das ist schon ganz große Kunst. Genauigkeit kann glücklich machen. Etwa wenn Schlagzeugbecken in vielfältigen Metalltönen, aber ohne jede künstliche Schärfe aufbrausen. Und wenn der einzige Faktor, der Joni Mitchells glockenklare Stimme auf „Ladies Of The Canyon“ eintrübt, die Bandsättigung der Originalaufnahmen aus den späten 1960er Jahren ist. Wobei das Album verblüffend frisch und dynamisch klingt – sowohl in der deutschen 1980er-Jahre-Pressung vom Flohmarkt als auch in der 2007er 180g-Edition, die Warner damals als Rezensionsmuster schickte. Das Reissue ist Teil einer ganzen Serie, mit der der Konzern dem ersten Aufflammen des Vinyl-Revivals etwas finanziellen Heizwert abgewinnen wollte: Gut abgehangene Klassiker, schon zuvor millionenfach verfügbar und nicht immer eine erneute Investition wert. Die Joni Mitchell fand ich sehr gut gelungen, Fleetwood Macs Rumours dagegen enttäuscht neben meiner hochdynamischen 1980er-Jahre-Midprice-Pressung mit mattem, fahlem, fadem Sound.

Abgesehen von solchen komplett redundanten Veröffentlichungen entfaltete aber praktisch jede beliebige Platte, die ich aus dem Regal zog, auf dem Luxman einen ganz individuellen, starken Zauber. Beim tatsächlich grandiosen neuen Cure-Album „Songs Of A Lost World“ spielte ich gleich zwei verschiedene Versionen ab, um die auf Discogs vielfach bemängelten Verzerrungen zu finden: Die „normale“ deutsche Pallas-Pressung und das Halfspeed-gemasterte Doppelalbum.

Verzerrungen fand ich keine – jedenfalls keine, die nicht auch auf der digitalen Version drauf wären. Was nichts daran ändert, dass die Halfspeed-Version deutlich anders klingt als das Einfachalbum, nämlich lauter, detailreicher, aber bei hohen Lautstärken auch anstrengender. Das liegt nicht am Spieler, sondern am Mastering. Dem Luxman selbst ist jede Übertreibung fremd. Er breitet die Aufnahmen extrem stabil und quasi begehbar vor dem Hörer aus, vermittelt jedes kleine Detail mit genau passenden Klangfarben und perfekter Positionierung. Was man von ihm gar nicht bekommt, ist Gezischel, Kantigkeit und Künstlichkeit. Manche Hörer beschreiben den LMC-5 sogar als leicht dunkel timbriert. Meines Erachtens vermeidet er aber nur das Geklingel, das die Musik über weniger talentierte Abtaster künstlich hell und nach Reproduktion klingen lässt. Die tatsächlichen Oberton-Signaturen bringt das Luxman-MC im Arm des PD-191 dagegen unglaublich echt und fein zum Vorschein. Am anderen Ende des Spektrums swingt ein sehr differenzierter, weit ausgreifender und tief reichender Bass, der immer wieder für zusätzliche Überraschungsmomente sorgt.

Es gibt also wirklich keinen Grund, von der reinen Luxman-Lehre abzuweichen. Auch wenn der schöne Zehnzoll-Tonarm absolut universell einsetzbar ist und mit seinem Wechsel-Headshell zu Experimenten verführt: Zum ausgewogen-natürlichen, zudem sehr geräuscharm abtastenden LMC-5 komme ich immer wieder gerne zurück. Dürfte ich den Spieler behalten, gälte meine erste Investition einem adäquaten Unterbau: Der PD-191 steht auf seinen vier höhenverstellbaren, massiven Füßen zwar bombensicher, ist damit aber nicht besonders wirksam vom Untergrund entkoppelt. Ein stabiler, resonanzarmer Laufwerkstisch lohnt sich bei diesem Spieler also ganz besonders. Wer noch Geld übrig hat, kann übrigens jederzeit hinten links eine zusätzliche Basis für einen Zwölfzoll-Arm montieren. Auch der Originalarm ist dank Wechselbasis flugs getauscht. Und wer zuhause einen Neun- oder Zehnzoll-Kandidaten rumliegen hat, kann den 191 sogar von vornherein ohne Arm bestellen.

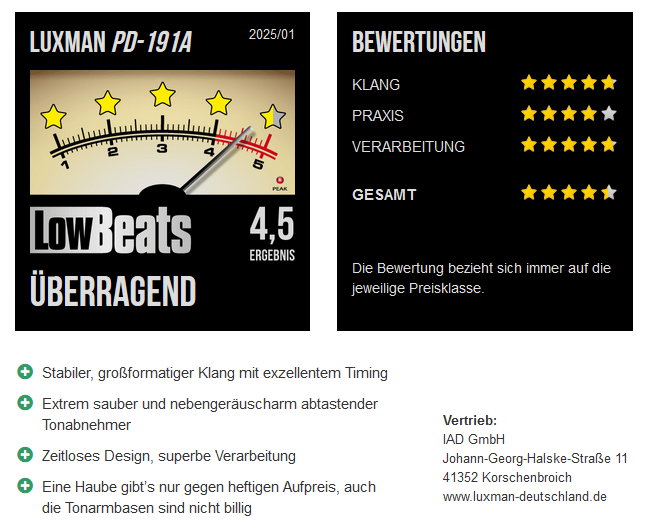

Fazit Luxman PD-191A

Ob es sich lohnt, das große Kombinations-Karussell anzustoßen, bezweifle ich jedoch. Den PD-191 würde ich genau so empfehlen, wie ich ihn getestet habe: Als 191A mit hauseigenem Arm – und dann auf jeden Fall auch mit dem LMC-5. Ein Gesamtkunstwerk in Design, Philosophie, Fertigung und natürlich im Klang, an dem ich erstmal gar nichts ändern will…“

Hier geht´s zum Test mit zahlreichen zusätzlichen Fotos: https://www.lowbeats.de/test-plattenspieler-luxman-pd-191a-lmc-5-zwei-ziemlich-coole-typen/?fbclid=IwY2xjawHt2O9leHRuA2FlbQIxMAABHUbfTQRG60IhOpkpnfiD_3jnAYk4KK8fBI4A4_pxDxy2l5BG9hwp1lB7yQ_aem_SqYGvWf8onKTyrB9X2QZxQ

Die Traum-Kombi auf den deutschen Luxman Seiten: Luxman Deutschland: PD-191A

Der Plattendreher im Shop: Luxman PD-191A Plattenspieler